2022年的岁末,北京经历着一段特别的病痛。陈馆长去世的消息,正是在这个特殊的时期传来。12月20日,当我得知这个噩耗时,心中一阵痛楚,呆坐良久。印象中那个红光满面、豪情万丈、睿智仁爱的陈馆长,应该依然康健如初,依然笑声朗朗,依然妙语连珠啊,怎么可能别我们而去呢?

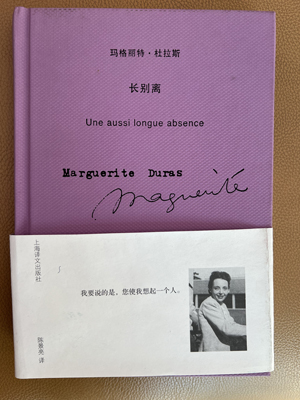

闭眼,倾听,书架上陈馆长的译著《长别离》在轻轻吟唱哀思。2009年夏季的一天,我在资料馆多功能厅参加“中国电影人口述历史”总结会,他在多厅门口将这本译著赠予我的情景,历历在目。

2001年夏季,我硕士研究生毕业来到中国电影资料馆工作。一个年轻人,俄语专业出身,心怀对电影的热爱和憧憬,在资料馆慢慢成长,总得追着一束光。陈馆长就是那盏灯,指引着、又温暖着我。陈馆长是成都人,毕业于四川外国语学院法语专业,从翻译开始一步一步进入电影领域。他是我的四川老乡,也是前辈学长(我在川外附中度过了六年中学生涯),更是一束光,探亮了我前行的方向。因此,我对陈馆长有一种特别的感情。他对我这个小老乡也格外照拂。

刚到资料馆,我不太“安分”,第二年生小孩,第三年考博士,第四年去美国游学三个月,第五年申请脱产写博论。对于我的“不安分”,陈馆长并未责怪,而是以宽广的心胸和奖掖后学的仁爱,给予我极大的支持、鼓励和包容。

2005年,逢中国电影百年,资料馆出版了一套名为《百年中国电影研究书系》(12册)的中国电影史。陈馆长担任副主编,主编是当时国家广电总局主管电影的副局长赵实。他承担大量的审稿工作,十分用心,导致用眼过度,视网膜严重损伤。2006年,他如期退休。

自1985年3月7日陈馆长接受文化部任命担任资料馆副馆长至2006年国家广电总局批准其退休,陈馆长在位二十一年。二十一年间,他对中外电影传播、中外电影交流、中国电影收藏保存、中国电影艺术研究中心的电影教育等做出了卓越贡献,对中国电影资料馆的开拓创新、蓬勃发展功不可没。

上世纪八九十年代,全国只有两个放映世界优秀艺术电影的殿堂,一个是北京电影洗印厂,一个是中国电影资料馆。我们的艺术影院放映全世界的优秀影片,助力培养出一批电影从业者,推动了中国电影的发展。这些影片一部分来自于国际电影资料馆联合会,一部分来自于我们主办的各国电影展映活动。

陈馆长担任正职的十八年间,中国电影资料馆以积极的、学术的、开放的姿态活跃于国际电影资料馆联合会。他豪爽的性格、渊博的知识、敏锐的思维、流畅的法语、独特的个人魅力,成为中外电影交流的强劲助力。2015年,我因中俄联合举办“反法西斯战争胜利七十周年电影展映”而出访俄罗斯电影资料馆时,俄方老馆长对陈馆长赞不绝口,友情深厚。他在早已得知陈馆长退休九年的情况下,仍坚持将一瓶“反法西斯战争胜利七十周年”纪年版伏特加委托我们带回国送给“好朋友陈”。

陈馆长在中外电影交流中如鱼得水,得益于他精湛的法文和敏锐的反应。据资料馆王群研究员回忆,国际电影资料馆联合会年会上,他用法语脱稿演讲,获得了全场热烈掌声。他本人对我多次讲述外语学习的心得,口译与笔译必须都过硬——“外语学习没有捷径可走,唯有多听多看多说多练。”经验的累积开始于上世纪七十年代,那时他是中南海法国电影的指定译者。他回忆,翻译前压根不知道面对的是哪部电影,完全无法提前翻阅影片的文字资料,也无法从其他途径提前观摩。这对译者的外语水平提出了非常严苛的挑战。如果碰到一部含大量对白或独白且语速又快的法国艺术电影,翻译起来更是难上加难。翻译还没有说完这句,演员就开始长篇大论说下一段了。他凭借扎实的法语功底,依靠大量日常练习,慢慢进步,才能从容应对,顺利完成任务。

2006年退休以后,陈馆长一直保持乐观的心态和适量的运动。他仍然坚持每周打两次羽毛球,后来因为心脑血管疾病,不得不放弃。他仍然坚持豪饮,由于医生和家人的劝说,也不得不减少。他依然继续担任电影审片委员,对中国电影保有高度的热爱和秉持仁厚的标准。他依然热情拥抱新生事物和与时俱进。微信刚刚开始在年轻人中普及的时候,他就掌握其美妙,每天发微信朋友圈,分享好文与日常。后来由于眼疾加重,渐渐少发,直至停发。他依然给予年轻人以无私支持和热情鼓励。我先生张同道导演纪录片《小人国》的过程中多次得到陈馆长的指导和推荐。

2009年,上海译文出版社组织出版玛格丽特·杜拉斯系列作品,将陈馆长翻译的《长别离》纳入出版计划。相比较电影成片,这个译本描述性语言更多,更具文学性,更接近玛格丽特·杜拉斯的气质原貌,也更能窥见译者高超的中文水准。

如今,书在,人去。哀别离,永怀念。

陈馆长已然离我们远去,他给中国电影资料馆、给中国电影留下了宝贵的财富,他的精神力量永远照耀着我们前行的道路。

(作者为中国电影资料馆、中国电影艺术研究中心研究生教务部主任)